Wird das Coronavirus über eine Tröpfcheninfektion oder doch eher über kleinste Partikel in der Atemluft verbreitet? Oder sogar über beides? Das untersuchen Wissenschaftler in aller Welt noch. Wie sich die Aerosole, also die Partikel, in der Luft und vor allem bei Klimaanlagen verhalten, untersucht Martin Kriegel. Er ist Professor an der TU Berlin. Er erklärt den neusten Stand der Forschung.

Was sind Aerosole genau?

Martin Kriegel: "Aerosole" ist ein Kunstbegriff. Damit werden feste oder flüssige Partikel bezeichnet, die sich lange in der Luft aufhalten.

Eine feste Grössenordnung existiert eigentlich nicht, es hängt von der Luftbewegung ab: Je grösser die Luftbewegung im Raum, desto grösser und schwerer können die Partikel sein, um mit der Luft transportiert zu werden.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hiess es oft, dass der Übertragungsweg feinster Teile in der Luft kaum eine Rolle spiele. Warum hat sich das geändert?

Ich glaube nicht, dass man davon ausgegangen ist, dass es kaum eine Rolle spielt. Andere Übertragungswege wie der Kontakt, Schmierinfektionen und Tröpfchen liegen auf der Hand, wenn Menschen eng zusammen sind und ohne Rücksicht auf mögliche Infektionsübertragung leben.

Erst nachdem die Kontaktbeschränkungen, das Abstandhalten und die Maskenpflicht eingeführt wurden, war klar, dass einige Ausbrüche nur durch Aerosolübertragung zu erklären waren.

Und wie wahrscheinlich ist jetzt eine Ansteckung über die Luft?

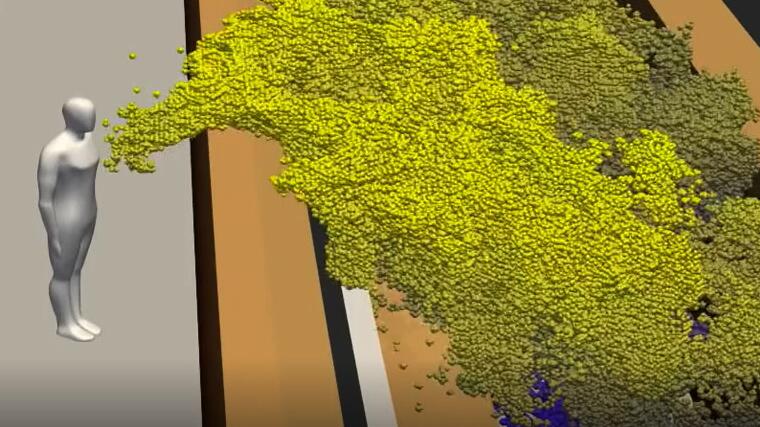

Das kann ich als Nicht-Mediziner nicht beantworten. Eines ist jedoch mittlerweile klar: Aerosole tragen Viren und Aerosole verbreiten sich überall im Raum sehr schnell. Wir atmen sie also permanent ein.

Es bedarf aber einer kritischen Dosis, bis eine Infektion ausgelöst wird. Die ist jedoch von medizinischer Seite noch unklar.

Gibt es Unterschiede, ob ich draussen bin oder drinnen?

In den Innenräumen werden Schadstoffe wie virenbeladene Aerosole permanent abgegeben und nicht wie draussen zum Beispiel durch den Wind gleich "weggespült".

Auch ist der Aussenraum unendlich gross im Vergleich zu einem Innenraum. Würden wir einen Innenraum mit riesigen Frischluftmengen belüften, so wäre drinnen wie draussen dieselbe Luftqualität. Das ist jedoch nicht zu realisieren.

Klimaanlagen werden hier oft als gefährlich eingestuft. Stimmt das?

Fachingenieure wissen hier zu differenzieren: Wir müssen unterscheiden zwischen Anlagen mit Frischluft und Anlagen, die nur heizen oder kühlen.

Der Mensch braucht ständig Frischluft, da er die Luft "verbraucht". Er benötigt Sauerstoff und stösst Kohlendioxid aus. Dieses CO2 ist ein giftiges Gas und bei zu hoher Konzentration sogar tödlich. Deswegen muss es aus dem Raum abgeführt werden.

Dazu verwendet man zum Beispiel Lüftungsanlagen. Anlagen mit Frischluft sind nicht gefährlich, im Gegenteil, denn sie transportieren die virenbeladenen Aerosole aus dem Raum.

Und was ist mit den anderen Anlagen?

Reine Umluftanlagen zum Heizen und Kühlen wälzen die Luft im Raum um. Wenn es sich um eine dezentrale Anlage handelt, die die Luft aus dem Raum nimmt, heizt oder kühlt und dem gleichen Raum wieder zuführt, dann ist die Gefahr nicht wirklich grösser als ohne eine solche Anlage.

Die Aerosole werden dadurch zwar etwas schneller im Raum verteilt, aber auch ohne solche Anlagen wären die Aerosole innerhalb von Minuten überall im Raum verteilt. Dann gibt es auch noch andere Anlagen, die einen Frischluft- und Umluftanteil haben. Jede Frischluftmenge ist dabei erst einmal positiv.

Und was wäre negativ?

Wenn die Luft aus allen Räumen in die zentral gelegene Anlage geführt wird, dort mit Frischluft vermischt und wieder auf alle Räume verteilt wird. Dann kommt es zu einer Verteilung der virenbeladenen Aerosole im gesamten Gebäude.

Das ist zwar nicht sehr gut, aber auch hier ist die Gefahr einer tatsächlichen Infektion eher niedrig. Dennoch sollte man hier auf den Umluftanteil verzichten.

Ist das klassische "Fenster auf" also doch am besten in geschlossenen Räumen?

Nein, das Lüften über Fenster ist sicher nicht besser als Lüftungsanlagen mit Frischluft, denn diese Anlagen führen eine bestimmte Menge an Frischluft gesichert in den Raum.

Das ist bei Fensterlüftung nicht der Fall. Und es gibt Situationen, in denen trotz geöffnetem Fenster gar nichts oder nur sehr wenig Luft durch die Öffnung strömt.

Gibt es neue Erkenntnisse darüber, wie viele Coronaviren beim Einatmen gefährlich sind und welche Rolle dann auch Aerosole spielen?

Nein, leider nicht. Es ist immer noch unbekannt, wie viele Viren für eine Infektion notwendig sind und wie viele Viren ein Aerosol trägt.

Eines ist jedoch klar: Aerosole sind so klein, dass sie direkt zu den Alveolen, also den Lungenbläschen, gelangen und damit nahezu ungehindert andocken können.