Fallen diskriminierende Bemerkungen, steht man ihnen oft sprachlos gegenüber. Doch Schweigen wäre ein Fehler sagt Politikwissenschaftler Hufer. Auch um des eigenen inneren Friedens willen.

Plumpe Phrasen, die sich vorverurteilend und pauschalisierend gegen "die Anderen" richten. Sätze, die genau diese "Anderen" abwerten und an demokratischen Grundwerten rütteln.

Sogenannte Stammtischparolen versuchen, die Schuld für gesellschaftliche Missstände einzelnen Gruppen anzulasten – und sind dabei emotional, häufig aggressiv aufgeladen. Wird einem so eine Parole entgegengeworfen, ist man oft überrumpelt, sprachlos. Die richtige Antwort will einem nicht einfallen.

Deswegen bringt Klaus-Peter Hufer Menschen bei, in solchen Momenten adäquat zu reagieren. Denn, so der Politikwissenschaftler: "Am belastendsten ist oft das Schweigen." Und damit meint er nicht nur für den Einzelnen – sondern vor allem für die Demokratie.

Herr Hufer, Sie bieten Ihr "Argumentationstraining gegen Stammtischparolen" schon seit über 20 Jahren an. Wenn Sie zurückblicken: Waren die Parolen damals anders?

Klaus-Peter Hufer: Die Nachfrage nach meinen Kursen war schon immer gross, die Seminare waren stets gut besucht. Aber in letzter Zeit ist das Interesse geradezu explodiert. Bemerkenswert dabei ist, dass die Inhalte der Stammtischparolen sich kaum verändert haben. Es geht immer um bestimmte, negativ bezeichnete und als bedrohlich empfundene Gruppen und Entwicklungen. Dabei tauchen in den mehr als zwei Jahrzehnten, in denen ich die Trainings durchführe, einige Parolen immer wieder auf.

Welche?

Ein klassisches Beispiel ist: "Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg." Und das, obwohl diese Behauptung längst widerlegt und empirisch einfach absurd ist. Tief verankert ist zudem die anhaltende – und zuletzt deutlich gewachsene – Verachtung gegenüber der Politik. Sätze wie "Die da oben machen eh, was sie wollen" oder "Die wirtschaften nur in die eigene Tasche" sind nicht neu, aber hört man in letzter Zeit häufiger.

Ist die Skepsis gegenüber Politikern also ein Phänomen unserer Zeit?

Nicht nur. Auch das Thema "Lügenpresse" ist deutlich lauter geworden. Verschwörungserzählungen haben stark zugenommen, und "der Islam" rückt zunehmend in den Fokus. Auch Themen wie Wokeness und Gendern sorgen für Aufregung. Sätze wie "Die wollen mir mein Schnitzel wegnehmen" oder "Ich lasse mir doch die Sprache nicht verbieten" werden jetzt öfter propagiert.

Fühlen sich die Menschen, die an Ihrem Argumentationstraining teilnehmen, davon angegriffen?

Sie fühlen sich jedenfalls alle betroffen. Sie wollen diesen Äusserungen, mit denen sie im Alltag konfrontiert werden, etwas entgegensetzen und die zunehmende Menschenfeindlichkeit nicht einfach hinnehmen. Sie merken, dass es nicht nur um einzelne Parolen geht, sondern um die Verteidigung unserer demokratischen Werte. Viele haben Sorge, die pluralistische Demokratie zu verlieren, vor allem seit dem Erstarken der AfD, mit dem sich die Debatte in der Gesellschaft radikalisiert hat.

Das AfD vereinfacht und verallgemeinert komplexe Themen stark. Sie macht sie zu klassischen Stammtischparolen. Ihre Umfragewerte sprechen dafür: das verfängt sich.

Das ist ein Problem, auf das mich auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ansprechen. Die sagen: "Wir müssen etwas tun, die AfD treibt uns vor sich her. Wir müssen eine Strategie finden, die auch wirkt".

Wenn einfache Parolen besser anzukommen scheinen als Fakten und Argumente: Ist das ein Zeichen für eine tiefere Krise unserer Demokratie?

Ich beobachte die aktuelle politische Lage mit grosser Besorgnis. Ich höre immer wieder von wirklich guten Analysten, dass die Demokratie in Gefahr ist – und nicht nur in einer Krise, sondern dass sie tatsächlich am Ende sein könnte. Wir stehen vor Kriegsgefahr, dramatischen Klimaveränderungen und wachsender sozialer Ungleichheit. Es ist unklar, ob die sogenannten Mitte-Parteien noch in der Lage sind, Stabilität zu garantieren. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jede und jeder Einzelne Verantwortung übernimmt, die liberale Demokratie und offene Gesellschaft zu verteidigen.

Was sind das für Leute, die stattdessen auf den Populismus-Zug aufspringen und menschenverachtende Parolen äussern?

Viele haben Sorge um ihren Wohlstand und ihre Sicherheit. Es gibt auch Menschen, die nach Orientierung und klaren Strukturen suchen – weil die Überforderung im Moment einfach sehr gross ist. Sie haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Auch wegen realer Probleme, die man nicht kleinreden darf: Wohnungsnot, Migration, finanzielle Engpässe. Da entstehen schnell vermeintlich logische Zusammenhänge – zum Beispiel, dass Migranten den Einheimischen die Wohnungen wegnehmen würden. Dabei ist es ein Irrtum zu glauben, dass nur sozial Schwache zu solchen Parolen greifen. Es gibt auch viele, die kein Problem damit haben, unabhängig von sozialen Sorgen, populistische Sprüche und rechtsextreme Ideologie zu akzeptieren und zu verbreiten. Und auch ein akademischer Titel schützt nicht vor fundamentalistischen Einstellungen – oder vor Schwarz-Weiss-Denken.

Entscheidender sind oft gar nicht die Lauten, sondern die, die still dabeisitzen und zuhören – die kann man erreichen.

Ein ganz typisches Szenario: Man sitzt beim Familienessen und plötzlich fällt dieser eine Satz: "Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg." Wie reagiert man da am besten?

Erst mal nachfragen: "Woher weisst du das?" So bringt man den anderen dazu, seine Aussage zu begründen. Dann kommen oft Beispiele und hier kann man gezielt weiterfragen: "Welche Ausländer meinst du genau? Die philippinische Krankenschwester? Der griechische Chefarzt? Der türkische Gemüsehändler?" So zeigt man schnell, wie absurd die Pauschalisierung ist.

Und darum geht es?

"Die Ausländer" ist ein verallgemeinernder, völlig unscharfer Containerbegriff. Es sind ja beispielsweise nicht ein schwedischer Möbelbauer, ein italienischer Eisverkäufer oder ein japanischer Manager gemeint – sondern vor allem in Armut geratene Menschen aus afrikanischen oder asiatischen Ländern. Und wenn’s dann heisst: "Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg", kann man anmerken: Gerade Menschen in diesen Gruppen haben oft die höchste Arbeitslosigkeit – weil sie durch Asylgesetze gar keinen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Dann kommt meist der nächste Satz: "Die wollen ja gar nicht arbeiten, die liegen uns nur auf der Tasche." Und genau da entsteht der erste Widerspruch: Entweder nehmen sie Arbeitsplätze weg – oder sie wollen nicht arbeiten. Beides gleichzeitig geht nicht.

Und wenn man beim Gegenüber trotzdem nicht auf Gesprächsbereitschaft oder Einsicht stösst?

Man muss sich die Illusion abschminken, dass man Menschen mit einem rigiden, vorurteilsbeladenem und autoritärem Schwarz-Weiss-Weltbild einfach vom Gegenteil überzeugen kann. Die wollen meist gar keinen Austausch – sie wollen proklamieren, agitieren, ihre Meinung loswerden. Entscheidender sind oft gar nicht die Lauten, sondern die, die still dabeisitzen und zuhören – die kann man erreichen. Und wenn ein Gespräch keinen Sinn mehr macht, darf man es auch beenden. Aber schweigen sollte man nicht – denn Schweigen wird dann als Zustimmung gewertet.

Sollte man dennoch kontern, wenn keine andere Person daneben sitzt?

Ja, klar. Ein Gespräch ist nicht zu Ende, nur weil es formal vorbei ist. Es kann im Nachhinein weiterwirken. Das weiss man aus vielen Studien zur sogenannten kognitiven Dissonanz: Wenn jemand mit einer Meinung oder Information konfrontiert wird, die der eigenen widerspricht, entsteht ein Spannungsgefühl – manchmal sogar körperlich spürbar. Diese Spannung will man loswerden, und das passiert oft dadurch, dass die Botschaft einfach abgewehrt wird – zum Beispiel, indem man die gegenteilige Information abwertet, Stichwort "Lügenpresse" oder der widersprechenden Person die Kompetenz abspricht. Aber die Vermeidungshaltung wird brüchig, wenn jemand ruhig, klar und souverän auftritt - das erzeugt Anerkennung – und vielleicht sogar sagt: "Ich sehe das anders, aber ich will verstehen, wie du dazu kommst." Diese Art von Widerspruch, der nicht belehrend, sondern ernsthaft interessiert ist, kann nachwirken.

Oft fühlt man sich aber so überrumpelt, dass man erst im Nachhinein denkt, hätte ich das mal gesagt.

Das ist genau das Problem – so geht es mir selbst auch immer wieder. Dieses Gefühl der Überrumpelung ist vollkommen normal. Wichtig ist nur, sich bewusst zu machen: Man muss nicht alle Fakten, Zahlen und Infos parat haben, um reagieren zu können. Wenn man sich unter Druck setzt, zu allem eine perfekte Antwort haben zu müssen, blockiert man sich nur noch mehr. Und selbst wenn einem Mal die Worte fehlen – ein klares "Nein, ich nicht" reicht oft schon.

Auch wenn es Situationen gibt, in denen das schwieriger ist? Zum Beispiel unter Kollegen oder im Freundeskreis.

Je näher wir einem Menschen stehen, desto kniffliger wird es. Vor allem, wenn diskriminierende Aussagen von Vorgesetzten kommen oder von Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Da ist der Widerspruch natürlich schwieriger – weil da Abhängigkeiten bestehen, manchmal auch existenzielle Sorgen. Noch schwerer ist es bei Freunden oder Verwandten, weil man die emotionale Bindung nicht aufs Spiel setzen will. Es lässt sich also nicht pauschal sagen, man müsse "immer klar dagegenhalten". Da muss man abwägen, wo die persönliche Grenze ist und welchen Verlust an Nähe man bereit ist in Kauf zu nehmen. Das ist ein emotionaler Kraftakt.

Keine Diskussion – auf keinen Fall – mit Nazi-Glorifizierern, mit Holocaust-Leugnern, mit Auschwitz-Ignoranten. Da muss man einen klaren Riegel vorschieben.

Der sich Ihres Erachtens aber lohnt?

Was viele berichten – und was ich selbst auch so empfinde: Am belastendsten ist im Nachhinein oft das Schweigen. Dieses Gefühl, sich davongeschlichen zu haben. Daraus entsteht schnell Scham. Und im Gegensatz dazu kann es ein stärkender Moment sein, wenn man es wenigstens gesagt hat. Das stärkt das eigene Selbstbewusstsein.

Gibt es auch Situationen, in denen Sie von einem Gespräch abraten würden?

Ja, keine Diskussion – auf keinen Fall – mit Nazi-Glorifizierern, mit Holocaust-Leugnern, mit Auschwitz-Ignoranten. Da muss man einen klaren Riegel vorschieben. Neonazis darf man niemals ein Forum bieten.

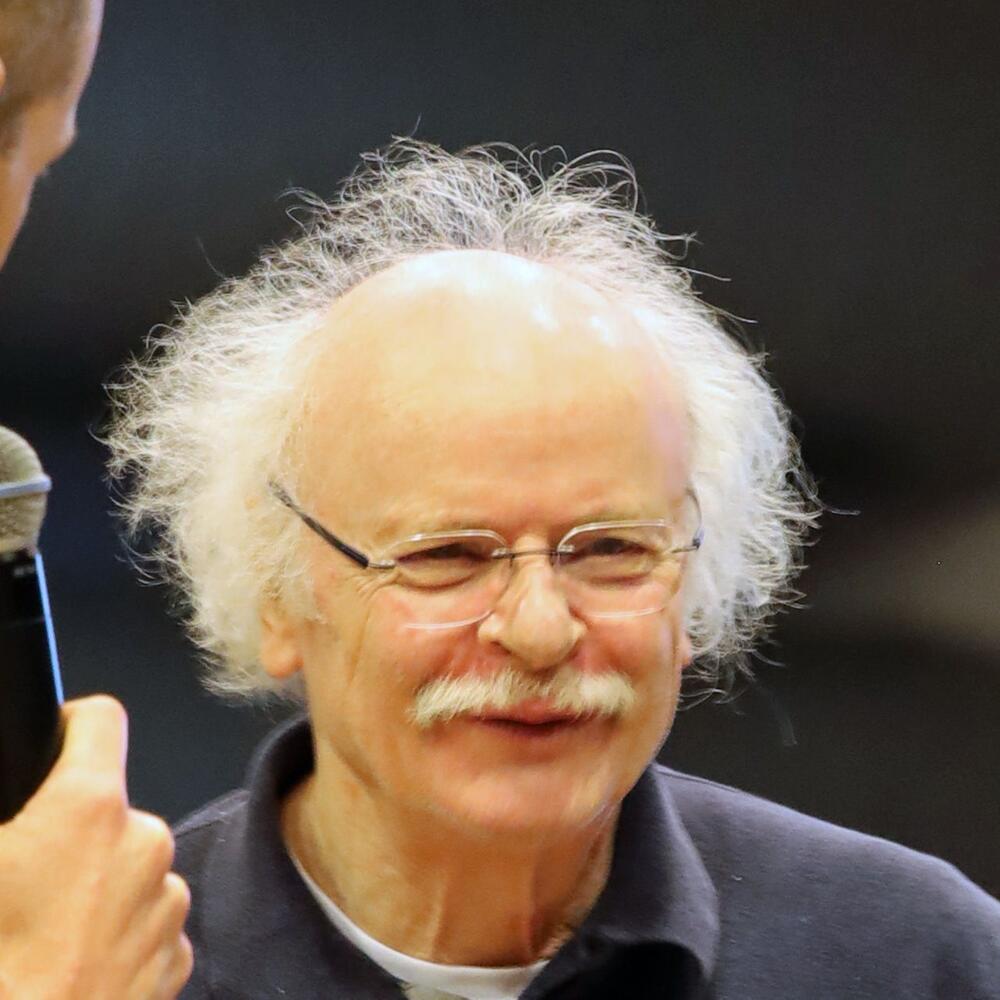

Über den Gesprächspartner:

- Klaus-Peter Hufer ist Politikwissenschaftler an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit politischer Bildung gegen Rechtsextremismus und Erwachsenenbildung. Ausserdem bietet er "Argumentationstraining gegen Stammtischparolen" an.