Union und SPD wollen zusammen regieren. Die Parteichefs zeigen sich optimistisch, dass dies gut gelingen wird. Das plant Schwarz-Rot.

CDU-Chef

"Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung", sagte Merz. In der Woche vom 5. Mai wollen ihn Union und SPD zum Bundeskanzler wählen. Aktuell ist der 7. Mai dafür im Gespräch.

"Vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorn bringen können."

Alle Spekulationen über die Pläne der neuen Regierung seien nun beendet. Der Koalitionsvertrag sei Ergebnis intensiver Beratungen. Das zwischen den Partnern bereits entstandene Vertrauen sei die Basis des gemeinsamen Regierens.

Neue Regierung will Deutschland stabiler, sicherer und wirtschaftlich stärker machen

"Vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorn bringen können", sagte Merz. Es gehe um die Zukunft des Landes und Europas. Das verpflichte alle, etwas Gutes zu tun und etwas Tragfähiges zu Papier zu bringen. "Das ist uns gelungen."

"Die politische Mitte unseres Landes ist in der Lage, die Probleme zu lösen, vor denen wir stehen", fügte er hinzu. Die künftige Regierung werde reformieren und investieren, "um Deutschland stabil zu halten, sicherer zu machen und wirtschaftlich wieder stärker zu machen."

Union und SPD einigen sich auf Digitalministerium

Union und SPD haben sich auf die Einrichtung eines neuen Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung verständigt. Damit wird es künftig ein Ministerium mehr geben als bisher.

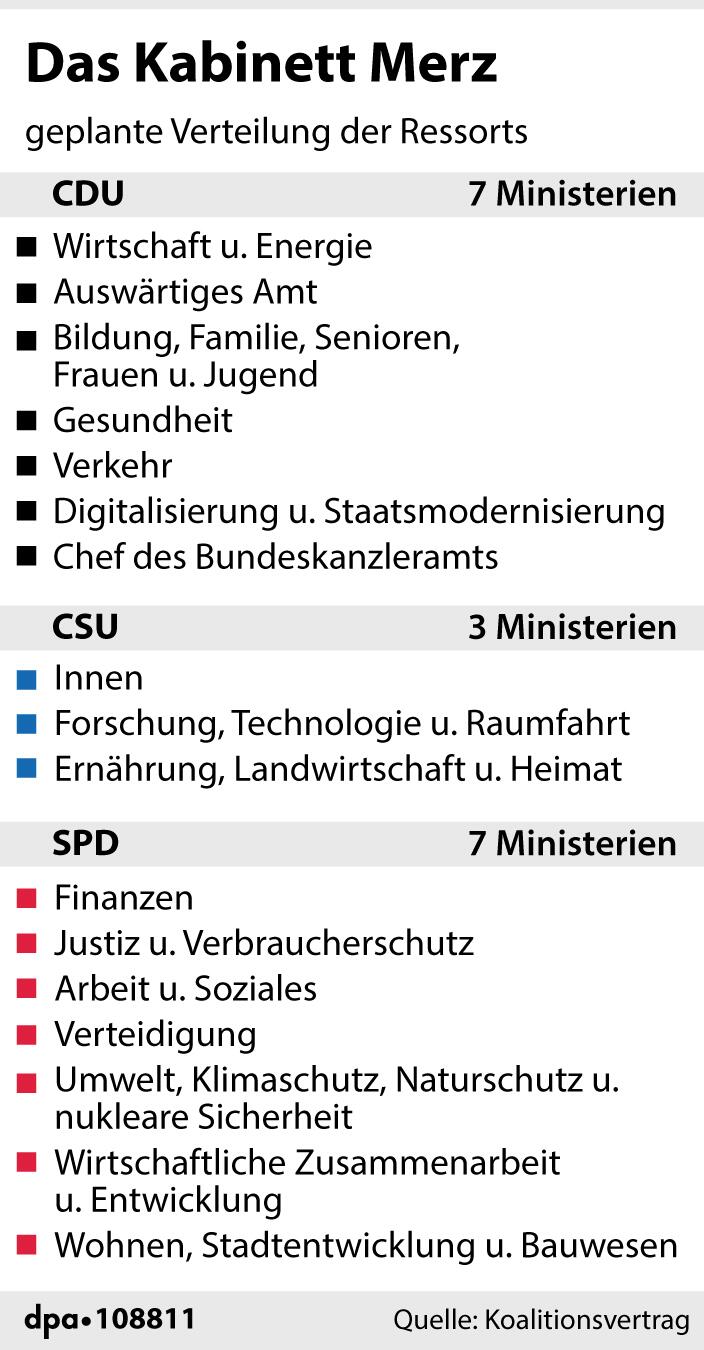

Die SPD bekommt sieben Ministerien, darunter die wichtigen Häuser Finanzen und Verteidigung. Die CDU besetzt sechs Ressorts zusätzlich zu den zwei Posten im Kanzleramt: Dem künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird ein Kanzleramtschef im Rang eines Bundesministers zur Seite gestellt. Zudem wird die CDU erstmals seit fast 60 Jahren wieder das Aussenministerium übernehmen. Die CSU erhält drei Ministerien, darunter das Innenministerium.

Die Verteilung der Ressorts an die Parteien ist im Koalitionsvertrag geregelt. Die personelle Besetzung der Ministerien erfolgt dann erst anschliessend durch die drei Parteien.

Der Chef oder die Chefin des Ressorts "Digitalisierung und Staatsmodernisierung" kommt dem am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag zufolge aus den Reihen der CDU. Branchenverbände begrüssten den Schritt als wichtige Priorisierung der Digitalpolitik.

Die künftige Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag auf "Souveränität, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt" setzen. Abhängigkeiten von ausländischen Technologien sollen abgebaut und stattdessen eigene Lösungen, europäische Wertschöpfungsketten und die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Konkret sollen etwa grosse Rechenkapazitäten in Deutschland aufgebaut werden.

Koalition will Rentenniveau von 48 Prozent festschreiben

Union und SPD wollen das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 gesetzlich festschreiben. Dieses Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung zeigt das Verhältnis der Rente anhand eines bestimmten Rechenwerts zum verfügbaren Durchschnittsentgelt. SPD-Chefin

Ohne gesetzliche Eingriffe würde das Rentenniveau in den kommenden Jahren sinken, weil wegen der Alterung der Gesellschaft auf immer weniger Einzahlende immer mehr Rentenempfängerinnen und -empfänger kommen. Laut offiziellen Berechnungen würde es auf diese Weise 2030 auf 46,9 und 2045 auf 44,9 Prozent sinken. Das wäre zwar nicht gleichbedeutend mit Rentenkürzungen, doch würden die Renten dann nicht mehr so stark steigen wie die Einkommen in Deutschland.

Die Milliardenkosten, die sich durch eine Fixierung des Rentenniveaus ergeben, wollen CDU/CSU und SPD aus Steuermitteln ausgleichen. So soll ein übermässiges Ansteigen der Rentenbeiträge vermieden werden.

2026 soll eine "Frühstart-Rente" eingeführt werden. Für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, sollen pro Monat zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot fliessen. "Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter bespart werden." Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein - ausgezahlt werden soll das Sparkapital erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze.

Am Rentenalter soll sich dabei nichts ändern - die Altersgrenze soll weiterhin schrittweise auf 67 Jahre ansteigen. Ein abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren soll auch künftig möglich bleiben.

Doch wollen die schwarz-roten Partner erreichen, dass mehr Menschen freiwillig länger arbeiten. "Arbeiten im Alter machen wir mit einer Aktivrente attraktiv", verspricht ihr Koalitionsvertragsentwurf. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, soll sein Gehalt bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Die Rückkehr zum bisherigen Arbeitgeber nach Erreichen der Regelaltersgrenze solle zudem leichter werden - eine bestehendes Vorbeschäftigungsverbot soll aufgehoben werden. Verbessert werden laut den Plänen auch die Hinzuverdienstmöglichkeiten bei der Hinterbliebenenrente.

Die Mütterrente soll ausgeweitet und somit "vollendet" werden. Drei Rentenpunkte für alle – unabhängig vom Geburtsjahr der Kinder – sollen gleiche Wertschätzung und Anerkennung für alle Mütter gewährleisten. Die betriebliche Altersvorsorge soll gestärkt werden.

Deutschlandticket soll auch nach 2025 bleiben

Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll auch nach 2025 erhalten bleiben, Nutzer müssen sich aber von 2029 an auf Preiserhöhungen einstellen. Darauf haben sich CDU, CSU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen verständigt.

Ab 2029 soll der Anteil der Nutzerfinanzierung demnach schrittweise und sozialverträglich erhöht werden. Die Kosten für das Ticket sollen nach einem festen Schlüssel aufgeteilt werden - so sollen die Kunden, aber auch Bund und Länder Planungssicherheit bekommen.

Derzeit kostet das Deutschlandticket 58 Euro im Monat. Der Bund gibt bisher pro Jahr einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen - denn die meisten ÖPNV-Abos waren zuvor deutlich teurer. Die Länder geben ebenfalls insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Die Bundesmittel waren bisher aber nur noch für dieses Jahr festgeschrieben gewesen.

Die Union sah Konstruktionsfehler bei der Finanzierung und hatte vor der Wahl die Zukunft des Tickets offen gelassen.

Union und SPD wollen zunächst Freiwilligkeit bei Wehrdienst

Union und SPD wollen ein neues und zunächst auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodell einführen. Noch in diesem Jahr sollten dazu die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung geschaffen werden, heisst es in dem von den Spitzenvertretern vereinbarten Koalitionsvertrag. Die Parteien müssen dem Vertrag nun noch zustimmen, bevor er dann unterzeichnet und CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler gewählt werden kann.

In der Verteidigungspolitik ist damit zwischen Union und SPD ein wesentlicher Streitpunkt entschärft, der nach den Verhandlungen in den Arbeitsgruppen verblieben war.

"Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Für die neue Ausgestaltung dieses Dienstes sind die Kriterien Attraktivität, Sinnhaftigkeit und Beitrag zur Aufwuchsfähigkeit leitend", heisst es dem Text. "Wertschätzung durch anspruchsvollen Dienst, verbunden mit Qualifikationsmöglichkeiten, werden die Bereitschaft zum Wehrdienst dauerhaft steigern. Wir orientieren uns dabei am schwedischen Wehrdienstmodell."

SPD-Unterhändler hatten in früheren Runden auf Freiwilligkeit und eine breite gesamtgesellschaftliche Diskussion über einen neuen Wehrdienst gepocht. Die Union hatte dagegen gefordert, die Aussetzung der Wehrpflicht zu beenden – wegen der massiven Bedrohungslage und um einen raschen Ausbau der Bundeswehr zu ermöglichen.

Union und SPD wollen Nationalen Sicherheitsrat

Union und SPD wollen in einer gemeinsamen Bundesregierung einen Nationalen Sicherheitsrat schaffen. "Wir entwickeln den Bundessicherheitsrat, im Rahmen des Ressortprinzips, zu einem Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt weiter", heisst es in dem von den Spitzenvertretern vereinbarten Koalitionsvertrag.

Der Sicherheitsrat soll Informationen über Krisenlagen bündeln und schnellere Entscheidungen ermöglichen. "Er soll die wesentlichen Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leisten, eine gemeinsame Lagebewertung vornehmen und somit das Gremium der gemeinsamen politischen Willensbildung sein", heisst es in dem vereinbarten Text.

Für eine ganzheitliche Bewältigung von Krisen brauche Deutschland einen Bund-Länder- und ressortübergreifenden Nationalen Krisenstab der Bundesregierung und ein Nationales Lagezentrum im Bundeskanzleramt, in dem ressortübergreifend ein Gesamtlagebild zusammengefügt wird.

Lesen Sie auch

- Live-Ticker zur Vorstellung der Koalitionspläne zum Nachlesen

Für eine andere Sicherheitsarchitektur in Deutschland unter dem Dach des Kanzleramtes hatten sich in den vergangenen Jahren vor allem CDU und CSU sowie die aus dem Bundestag ausgeschiedene FDP starkgemacht. Widerstand gab es aus der SPD und von den Grünen. Für das Auswärtige Amt, bislang von Annalena Baerbock (Grüne) geführt, hätte die Entscheidung bedeuten können, dass Kompetenzen abgegeben werden müssen. Schon bisher gibt es den geheim tagenden Bundessicherheitsrat, der sich auch mit Rüstungsexporten ins Ausland befasst.

Schwarz-Rot will Industriestrompreis einführen

Union und SPD wollen energieintensive Unternehmen mit einem Industriestrompreis entlasten. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor. Wirtschaftsverbände beklagen seit langem im internationalen Vergleich hohe Strompreise. Dies hemme Investitionen in Deutschland.

Bereits in ihren Sondierungen hatten sich CDU, CSU und SPD darauf verständigt, die Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestwert zu senken. Auch Umlagen und Netzentgelte sollen sinken. Das soll zu Entlastungen um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde führen. Union und SPD wollen daneben die Übertragungsnetzentgelte halbieren, ein Bestandteil des Strompreises.

Dauerhaft sollen die Netzentgelte gedeckelt werden. Auch Rechenzentren sollen einbezogen werden. "Für die anderweitig nicht weiter zu entlastenden energieintensiven Unternehmen führen wir im Rahmen der beihilferechtlichen Möglichkeiten eine besondere Entlastung (Industriestrompreis) ein."

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox würde eine Senkung der Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestwert die Stromkosten um knapp 7 Prozent verringern. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh müsste 93 Euro weniger bezahlen, ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer jährlichen Entlastung von 65 Euro rechnen.

Pendlerpauschale soll steigen

Union und SPD wollen Pendler steuerlich entlasten. Wie aus dem Koalitionsvertrag hervorgeht, soll die Pendlerpauschale ab 2026 bereits vom ersten Kilometer an bei 38 Cent liegen.

Mit der Pendlerpauschale lassen sich die Fahrtkosten für den Weg zur Arbeit steuerlich absetzen - und zwar unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist. Kritikern halten sie für klimaschädlich, weil sie aus ihrer Sicht dazu ermutigt, weit weg vom Arbeitsplatz zu wohnen.

Aktuell liegt die Pauschale für die ersten 20 Kilometer Wegstrecke von der Wohnung zum Arbeitsplatz bei 30 Cent pro Kilometer. Erst ab dem 21. Kilometer kann man 38 Cent ansetzen. Gerechnet wird dabei immer mit der einfachen Wegstrecke, also nicht mit Hin- und Rückfahrt zusammen.

Subsidiär Geschützte: Zwei Jahre ohne Familiennachzug

Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen zwei Jahre lang keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. CDU, CSU und SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, dass der Familiennachzug für diesen Personenkreis nur noch in Härtefällen erlaubt sein soll. Aktuell gilt für die Angehörigen von Menschen mit subsidiärem Schutzstatus ein Kontingent von 1.000 Einreiseerlaubnissen pro Monat.

Nach den zwei Jahren soll dann geprüft werden, "ob eine weitere Aussetzung der zuletzt gültigen Kontingentlösung im Rahmen der Migrationslage notwendig und möglich ist", heisst es in dem Vertragsentwurf. Die Parteien müssen dem Vertrag nun noch zustimmen.

Für alle anderen Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlinge gab und gibt es keine Beschränkungen, was den Familiennachzug betrifft. Grundsätzlich beschränkt sich dieser immer auf die sogenannte Kernfamilie. Dazu zählen minderjährige Kinder und Ehepartner. Wer als Minderjähriger unbegleitet nach Deutschland kommt, kann ausserdem seine Eltern nachholen.

CDU, CSU und SPD hatten sich bereits in den Sondierungsgesprächen darauf geeinigt, den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten befristet auszusetzen. Wie lange dies gelten soll, stand damals jedoch noch nicht fest. Zu den Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus zählen viele Syrerinnen und Syrer.

Koalitionäre wollen Vorratsdatenspeicherung wieder einführen

Union und SPD wollen Telekommunikationsanbieter künftig dazu verpflichten, IP-Adressen für mögliche Ermittlungen drei Monate lang zu speichern. Das geht aus dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD hervor, auf den sich die Verhandler verständigt haben. Wegen rechtlicher Unsicherheiten war die alte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung seit 2017 nicht mehr genutzt worden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem Urteil vom Frühjahr 2024 festgehalten, dass die EU-Mitgliedstaaten Internetprovidern die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen auferlegen können, unter der Voraussetzung, dass diese strikt getrennt von den dieser Adresse zugeordneten Identitätsdaten gespeichert werden. Zugriff auf die personenbezogenen Daten soll nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Verbrechensbekämpfung erlaubt sein.

Im Rahmen ihrer begrenzten Zuständigkeit wollen CDU, CSU und SPD der Bundespolizei zur Bekämpfung schwerer Straftaten die sogenannte Quellen-TKÜ (Telekommunikationsüberwachung) erlauben. Für bestimmte Zwecke sollen die Sicherheitsbehörden zudem, unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben und digitaler Souveränität, die automatisierte Datenrecherche und -analyse sowie den nachträglichen biometrischen Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten, auch mittels Künstlicher Intelligenz, vornehmen können.

Koalition will Bonpflicht abschaffen

Im Rahmen eines umfassenden Bürokratieabbaus will die Koalition aus CDU, CSU und SPD auf die verpflichtende Ausgabe von Kassenbons verzichten. "Die Bonpflicht wird abgeschafft", betonte der CSU-Vorsitzende Markus Söder bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Berlin. Seit 2020 müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Dadurch soll Steuerbetrug verhindert werden.

Bürgergeld wird verschärft

Beim heutigen Bürgergeld planen Union und SPD deutliche Verschärfungen. Das bisherige System soll nach der Einigung von CDU/CSU und Sozialdemokraten auf einen Koalitionsvertrag zu "einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende" umgestaltet werden. Vermittlung in Arbeit soll bei arbeitsfähigen Menschen Vorrang haben. Vorgesehen ist nach dem Entwurf des schwarz-roten Koalitionsvertrags dazu die Beseitigung von Vermittlungshürden.

Mitwirkungspflichten und Sanktionen sollen "im Sinne des Prinzips Fördern und Fordern" verschärft werden. Schneller als heute sollen Sanktionen durchgesetzt werden. Leistungen sollen vollständig entzogen werden, wenn Menschen, die arbeiten können, wiederholt zumutbare Arbeit verweigern. Geltende Schonzeiten für Vermögen sollen abgeschafft werden; die Höhe des Schonvermögens soll an die Lebensleistung gekoppelt werden.

Auch bei der Berechnung der Regelsätze soll sich etwas ändern. Mit der Einführung des Bürgergelds wurde ab dem 1. Januar 2023 bei der Fortschreibung der sogenannten Regelbedarfe die aktuelle Inflation stärker berücksichtigt. Hier sollen wieder die alten Regeln gelten und die Regelsätze mit mehr Nachlauf an die Preis- und Lohnentwicklung angepasst werden.

Insgesamt sollen für Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung und anderen Sozialleistungen immer Anreize bestehen, ein höheres Einkommen durch Arbeit zu erzielen oder eine Arbeit neu aufzunehmen. Bisher gibt es Konstellationen, bei denen sich etwa eine Erhöhung der Arbeitszeit für Menschen im Bürgergeld nur wenig rechnet.

Schwarz-rote Koalition will Anpassung an Klimawandel vorantreiben

Union und SPD wollen die Anpassung an die Folgen des Klimawandels weiter vorantreiben. Das geht aus dem Entwurf für den Koalitionsvertrag hervor, auf den sich CDU, CSU und SPD geeinigt haben. Darin heisst es: "Wir werden die Klimaanpassungsstrategie umsetzen und dazu die bestehenden Förderprogramme zielgerichtet und effizient nutzen und gegebenenfalls anpassen", heisst es darin. Hochwasser- und Küstenschutzmassnahmen sollen demnach "beschleunigt" werden.

Die Finanzierung von Vorsorgemassnahmen zu Extremereignissen wie Starkregen und Dürre solle auf "solide Beine" gestellt werden, versprechen die künftigen Koalitionäre. Dazu solle auch die Einführung einer sogenannten "Gemeinschaftsaufgabe" geprüft werden.

Gemeinschaftsaufgabe bedeutet, dass Bund und Länder sich dauerhaft gemeinsam an der Finanzierung einer Aufgabe beteiligen. Gemeinschaftsaufgaben sind nach Artikel 91 des Grundgesetzes zum Beispiel der Agrar-und Küstenschutz und die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Experten fordern seit längerem, die Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel als gemeinsame Aufgabe im Grundgesetz zu verankern. Auch die bisherige Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte sich vergeblich dafür eingesetzt.

Koalition plant "massive Investitionen" in Kitas

Die künftige Koalition aus Union und SPD will in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben "massiv" in Kitas investieren. "Kinder brauchen moderne und gut ausgestattete Räume, denn die Basis des Bildungserfolgs wird bereits in Krippen und Kitas gelegt", heisst es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Die Koalition wolle unter anderem in den Neubau, Ausbau und die Sanierung von Krippen und Kindertagesstätten investieren, heisst es dazu weiter. Eine konkrete Investitionssumme wird in dem Koalitionsvertrag, den die Parteien noch absegnen müssen, nicht genannt.

Um die Qualität der frühkindlichen Bildung zu verbessern, plant die Koalition die Ausweitung des bislang auf Schulen begrenzten Startchancen-Programms auf Kitas. Das Programm, mit dem 4.000 Schulen und Berufsschulen in Deutschland finanziell gefördert werden, war im vergangenen Jahr angelaufen. Schulen in sozial schwierigen Lagen, besonders Grundschulen, bekommen demnach Geld für die Gestaltung von Räumen und Lernorten und für zusätzliches Personal wie Sozialarbeiter. Über zehn Jahre stehen für das Programm 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Von dieser Förderung sollen laut Koalitionsvertrag künftig auch Kitas profitieren.

Auch die Bundesmittel für die sogenannten Sprach-Kitas will die künftige schwarz-rote Bundesregierung wieder einführen. Die Bundesförderung, von der zuletzt 6.000 Kitas mit besonderem Fokus auf Spracherwerb und -entwicklung profitiert hatten, war im Juni 2023 ausgelaufen. Die Union hatte das Auslaufen scharf kritisiert; sie fordert seit längerem, dass der Bund wieder in die Finanzierung des Angebots einsteigt.

Um die Qualität in den Kitas sicherzustellen, will die künftige Regierung auch Massnahmen zur Sicherung von Fachkräften ergreifen. "Eine verlässliche Kinderbetreuung setzt mehr Fachkräfte voraus", heisst es dazu. Unter anderem wollen Union und SPD auch für Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit einer dualen Ausbildung einführen. Auch die Anwerbung internationaler Fachkräfte für Kitas soll demnach beschleunigt, ausgeweitet und vereinfacht werden. (dpa/AFP/bearbeitet von tas)