Durch Wirtschaftskriminelle entgehen dem Staat jährlich Milliarden Euro an Steuergeldern. Das liegt auch daran, dass Deutschland als Geldwäscheparadies in Europa gilt. Ausgerechnet in dieser Lage will die Bundesregierung bei ihren Strafverfolgern sparen.

In der Ampel-Koalition herrscht in diesen Tagen Endzeitstimmung – und das liegt auch am 3. Juli. An jenem Mittwoch will die Regierung den Haushalt für das Jahr 2025 beschliessen. Weil Bundesfinanzminister

Inmitten dieser grossangelegten Verzichtsübung bekommt ein Thema wenig Aufmerksamkeit, mit dem sich wohl Teile der Haushaltslücke deutlich komfortabler schliessen liessen. Eine effektivere Strafverfolgung von Wirtschaftsdelikten würde zu einem Geldregen führen, den die Ampel in diesen Zeiten dringend gebrauchen könnte.

Wie viele Milliarden die Staatskasse jedes Jahr durch Wirtschaftsdelikte wie Subventionsbetrug, Steuerhinterziehung oder Korruption verliert, ist schwer zu beziffern. Das Finanzministerium veröffentlicht keine Hochrechnungen, was daran liegt, dass es um illegale Aktivitäten geht, die von den Tätern bewusst verborgen werden.

Auch grossangelegte Studien wie die Polizeiliche Kriminalstatistik beziffern zwar den Schaden, der allgemein durch Wirtschaftsdelikte in Deutschland entsteht. In diese Statistik fliessen aber auch Straftaten ein, bei denen nicht der Steuerzahler das Opfer ist, sondern andere Wettbewerber oder Verbraucher.

"Der Begriff Wirtschaftskriminalität stellt kein eigenes Deliktfeld dar, sondern einen komplexen Deliktsbereich", sagt der Würzburger Kriminologe Uwe Dolata unserer

Redaktion. "Man kann die jährlichen Verluste des deutschen Staates durch Wirtschaftskriminalität daher nicht abschätzen."

Schaden durch Steuerhinterziehung bei etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr

Aber man kann sich ihnen annähern. Während sich der Schaden, der dem Staat durch Korruption, Bestechung oder Subventionsbetrug entsteht, kaum seriös zu beziffern ist, lässt sich am zahlenmässig wichtigsten Delikt zumindest die Grössenordnung erfassen, um die es geht. Basierend auf Werten aus dem Jahr 2015 hat die University of London ausgerechnet, dass durch Steuerhinterziehung jedes Jahr rund 125 Milliarden Euro an der Staatskasse vorbeigeschleust werden.

Lesen Sie auch

- Vor Ampel-Runde zum Haushalt neue Debatte ums Bürgergeld

- Ökonomen machen Vorschläge für Reform der Schuldenbremse

Berücksichtigt man, dass seit 2015 die meisten EU-Staaten ihre Massnahmen im Kampf gegen Steuerhinterziehung verschärft haben, und zieht etwas von der veralteten Zahl ab, landet man nach Schätzungen von Kriminologe Dolata immer noch bei rund 100 Milliarden Euro im Jahr. Eine Zahl, die fast doppelt so gross ist wie der Wehretat im vergangenen Jahr. Fast lächerlich wirken da in jene 840 Millionen Euro in Relation, die die Finanzfahndung im Jahr 2022 - ausweislich ihrer letzten Erhebung - an Steuerhinterziehung tatsächlich aufgedeckt hat.

Die Methoden der Steuerhinterziehung sind vielfältig. Ein klassisches Vorgehen ist, Gewinne in Länder mit niedrigen Steuersätzen, sogenannte Steuerparadiese, zu verschieben, indem Preise für Waren und Dienstleistungen zwischen Tochtergesellschaften so festgelegt werden, dass die Gewinne hauptsächlich in Niedrigsteuerländern anfallen.

Das kann legal sein, muss es aber nicht. Andere Unternehmen betreiben Offshore-Konten und Briefkastenfirmen, um Einnahmen zu verstecken oder Steuerverpflichtungen zu umgehen. Das Betreiben solcher Konstruktionen ist teuer, auch weil Staaten seit den Panama Papers verstärkt gegen Steueroasen vorgehen.

Kleinere Betriebe wie die Gastronomie oder das Handwerk nutzen daher häufig einfachere Mittel. Sie deklarieren mit Bargeld bezahlte Einnahmen nicht oder schleusen sie an der Kasse vorbei. Grundsätzlich gilt: Je komplizierter das Konstrukt, desto eher verschwimmen die Grenzen zwischen legal und illegal.

Grenzen zwischen legal und illegal verschwimmen

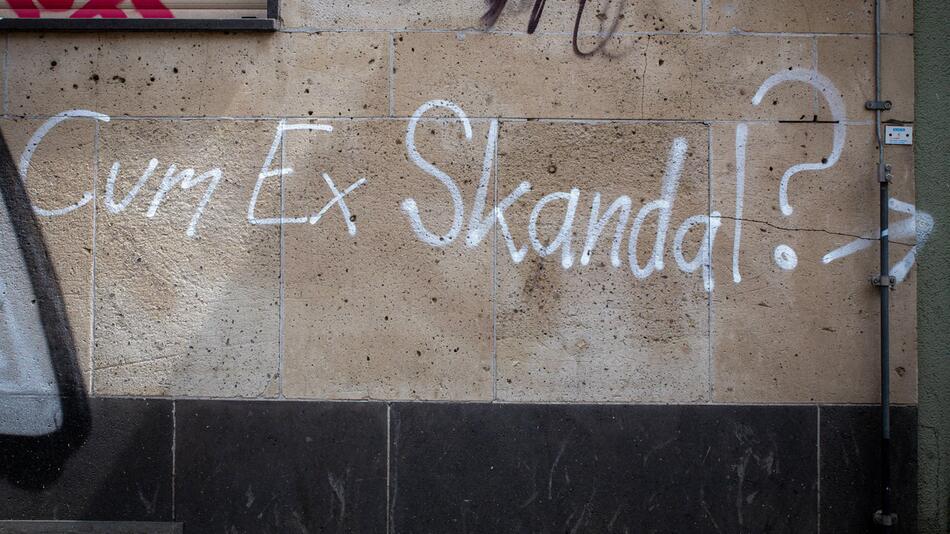

Eines der bekanntesten Beispiele für den schmalen Grat zwischen Steuerhinterziehung und Steueroptimierung ist der Cum-ex-Skandal, bei dem ein Netzwerk aus Aktienhändlern, Steuerberatern, Bänkern und Anwälten den Staat um schätzungsweise 36 Milliarden Euro erleichtert hat. Die Teilnehmer dieses Karussells nutzten ein Schlupfloch im Steuergesetz, um sich eine Steuer auf die Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten zu lassen. Bis heute ist ungeklärt, ob dieses Vorgehen illegal oder lediglich eine besonders unverschämte Interpretation von Gesetzeslücken war. Inzwischen spricht vieles dafür, dass von den Teilnehmern nicht nur die moralischen Grenzen überschritten wurden.

Die Rechercheure von "Correctiv", die an der Aufdeckung des Skandals beteiligt waren, haben einmal ausgerechnet, was man mit diesem Geld alles hätte anfangen können: 2.000 Euro Bonus für Gesundheitspersonal, eine Milliarde für den Sozialen Wohnungsbau, Laptops für alle Schüler in Deutschland, ein Jahr kostenloser ÖPNV, Baukosten für den Berliner Flughafen und 47 Millionen Mass auf dem Oktober-Fest. Oder anders gesagt: Geld, mit dem die Haushaltsverhandlungen wohl geschmeidiger laufen würden.

In engem Zusammenhang mit Steuerhinterziehung steht auch die Geldwäsche. Einkünfte, die nicht versteuert wurden und somit illegal sind, werden oftmals über sogenannte Offshore-Konten, Scheinfirmen oder komplexe Finanztransaktionen gewaschen, um anschliessend als scheinbar legales Kapital in den Wirtschaftskreislauf rückgeführt zu werden.

Spätestens seit einem Prüfbericht der OECD aus dem vorvergangenen Jahr gilt Deutschland europaweit als Paradies für Geldwäscher, was unter anderem an einem Kompetenzgerangel zwischen Bund, Ländern und bis zu 300 verschiedenen Aufsichtsbehörden liegt. In dem Bericht heisst es unter anderem, Deutschland fehle es an der Koordination bei der Überwachung, bestehende Instrumente würden nicht ausgenutzt. Auch eine fehlende Obergrenze für Bargeldgeschäfte mache es Geldwäschern hierzulande besonders einfach.

Bundesfinanzkriminalamt soll Geldwäscher stärker verfolgen

Für jene, die daran zweifeln, dass der Staat hart genug gegen Manager durchgreift, die sich am Steuerzahler bereichern, sorgte zuletzt das Ausscheiden der leitenden Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brorhilker für Aufsehen. Sie begründete ihren Schritt damit, dass sie am Willen der Politik, härter gegen Steuersünder vorzugehen, zweifele. "Die Kleinen hängt man, die Grossen lässt man laufen", sagte sie der Tagesschau in einem Abschiedsinterview.

Umso erstaunlicher ist es, dass Finanzminister Lindner im laufenden Haushaltsstreit ausgerechnet beim Zoll sparen will, also jener Behörde, die so etwas wie die interne Geldbeschaffungstruppe des Bundes ist. Der Behörde untersteht unter anderem die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die prüft, ob Gehälter am Fiskus vorbei gezahlt werden. Stattdessen baut Lindners Haus derzeit ein neues, 1.700 Mitarbeiter grosses "Bundesfinanzkriminalamt" auf, das ab 2025 illegale Finanzströme durchforsten und Geldwäscher härter verfolgen will.

Nach Ansicht von Jennifer Potthoff, Referentin beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln, reicht das nicht. Für sie beginnt die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität nicht erst beim Staat – sondern in den Unternehmen selbst. Potthoff plädiert daher für "ethisch ausgebildete Führungskräfte", die so etwas wie ein Frühwarnsystem in den Betrieben darstellen könnten. Sie rät im Gespräch mit unserer Redaktion: "Eine Massnahme sind Seminare für Führungskräfte zum integren Wirtschaften, die aufzeigen, wie Vorgesetzte eine wertschätzende Kontrolle ausüben können."

Verwendete Quellen

- Gespräche mit Uwe Dolata, Kriminologe und Korruptionsexperte von der FH Würzburg, und Jennifer Potthoff, Wissenschaftliche Referentin im Kompetenzfeld Verhaltensökonomie und Wirtschaftsethik beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW)

- correctiv.org: Die CumEx-Files

- rp-darmstadt.hessen.de: Deutschlandprüfung der Financial Action Task Force

- University of London: Resources allocated to tackling the tax gap: a comparative EU study

- Bundesfinanzministerium: Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten im Jahr 2022

- tagesschau.de: Chefermittlerin kündigt überraschend und übt Kritik